耐震基準に新・旧があることは以前から知っており、マイホームも新耐震の木造建築の中から探しました。阪神・淡路大震災後の建物のため、耐震は大丈夫だろうと思っていました。しかし、家の購入後に「2000年耐震」なるものを知りました。

この記事では、中古の木造住宅を買う際に知るべき耐震基準について、反省も込めて記します。

結論を言うと、木造・在来工法の中古住宅は耐震診断を受けるか、2000年基準で建てられた建築がおすすめです!

「旧耐震基準」について

建築基準法は、建築が守るべき最低限の基準として1950年に制定されました。1981年より前の建築基準法では、建物に求める性能を「震度5程度で倒壊しない」こととしており、震度7を記録した阪神・淡路大震災では大きな被害が出たそうです。

「新耐震基準」について

1981年の法改正について

1981年6月1日の建築基準法改正では、「震度6強程度で倒壊しない」ことが求められました。これは現在も変わっておらず、一般に新耐震基準と言います。

90年代後半建築の我が家は「新耐震である」ため、リフォームの際に耐震診断や補強は行いませんでした。リフォームをお願いしていた建築業者(耐震補強も含めたリフォーム・リノベに強みがある)とも、新耐震の家なので、、、と話していました。しかし、ここに落とし穴がありました。

2000年の法改正について

2000年6月1日に建築基準法の改正があり、耐震性の強化が図られました。つまり、1981年〜2000年の建物は、「新耐震」であっても現行の耐震基準を満たしていません。

改正内容は阪神・淡路大震災の教訓を受けたものとなっています。

- 柱や梁、すじかいの繋ぎ目に使用する金物の規定(ホールダウン金物、すじかい金物などの設置義務)

- 壁の配置のバランスを整える

- 地盤調査の義務化 など

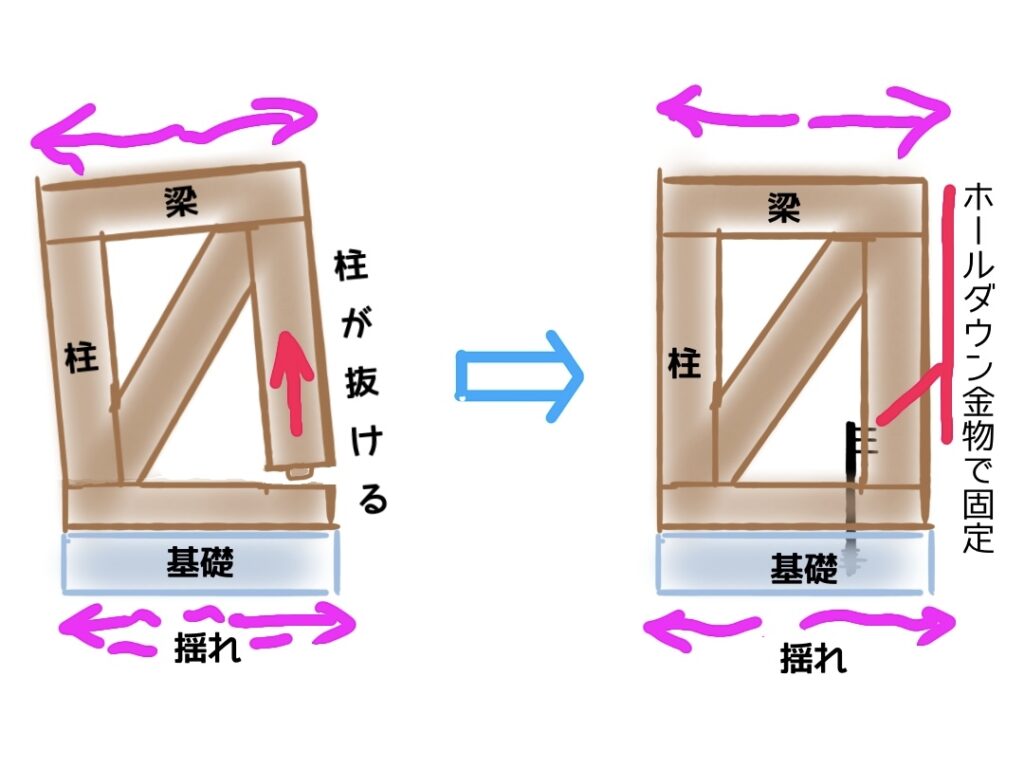

接合部に使用する金物の規定

地震の際に柱が基礎から抜けるのを防ぐ、ホールダウン金物の設置が義務化されました。柱が抜けてしまうと、元の場所に戻ることはなく建物の倒壊に繋がります。

また、すじかいも金物(金属プレート)による固定が義務化されました。すじかいは、柱と柱の間に斜めに入れる部材のことで、建物の変形を抑えます。

我が家は2000年改正より前の建物のため、ホールダウン金物はありません。また、すじかいは、金物ではなく数本の釘で留めてありました。建物が揺れたらすぐ外れそうです。

いかにも頼りないすじかいを見ているうちに不安になり、耐震診断を受けることにしました。

壁の配置のバランスを整える

在来工法の木造建築では、地震や台風などの水平方向の力には壁(すじかいや構造用合板で補強した耐力壁)で対抗します。壁の配置に偏りがあると、建物がひずんで倒壊しやすくなるため、バランスよく壁を配置する必要があります。

我が家を耐震診断した結果は、壁の配置や強度は問題ないことが分かりました。その点では、震災後の建築で良かったなぁと思います。

現在のトレンドについて

巨大地震に繰り返し耐える、というのが現在の行政・建築業界の流れのようです。

というのも、2016年の熊本地震や2024年の能登半島地震では大きな揺れが繰り返し襲来し、新耐震の木造建築にも倒壊被害が出ています。今までの建築基準法の考え方では震度7クラスの揺れが何度も来ることを想定していなかったため、建物のダメージが想定以上だったと考えられています。

そこで最近の木造住宅では、壁を強くしたり、建物の揺れを抑える制振ダンパーを設置するなど、大きな揺れが複数回来てもダメージが少ない家作りが増えているようです。中には不安を煽るような話もありますが…。

また、建築基準法は2025年2月に改正され、構造計算の義務範囲の拡大、必要壁量の増加など、耐震性のいっそうの強化が求められるようです。

まとめ

中古住宅を買う場合は、建築基準法が改正された1981年、2000年を境に大きく耐震性能が変わるため要注意です。改正前の建物の場合は、耐震診断を受け、必要に応じて耐震補強を行うことで安心安全に繋がるでしょう。

なお、正確には、建物の完成日ではなく建築確認申請日、着工日が法改正以降かどうかを確認する必要があります。

この記事では、経験談と以下のサイトを参考にしました。家を買う前に2000年耐震の話を知っていれば、違った選択肢をとっていたかもしれません。

国土交通省レジメ https://www.mlit.go.jp/common/000134703.pdf

コメント